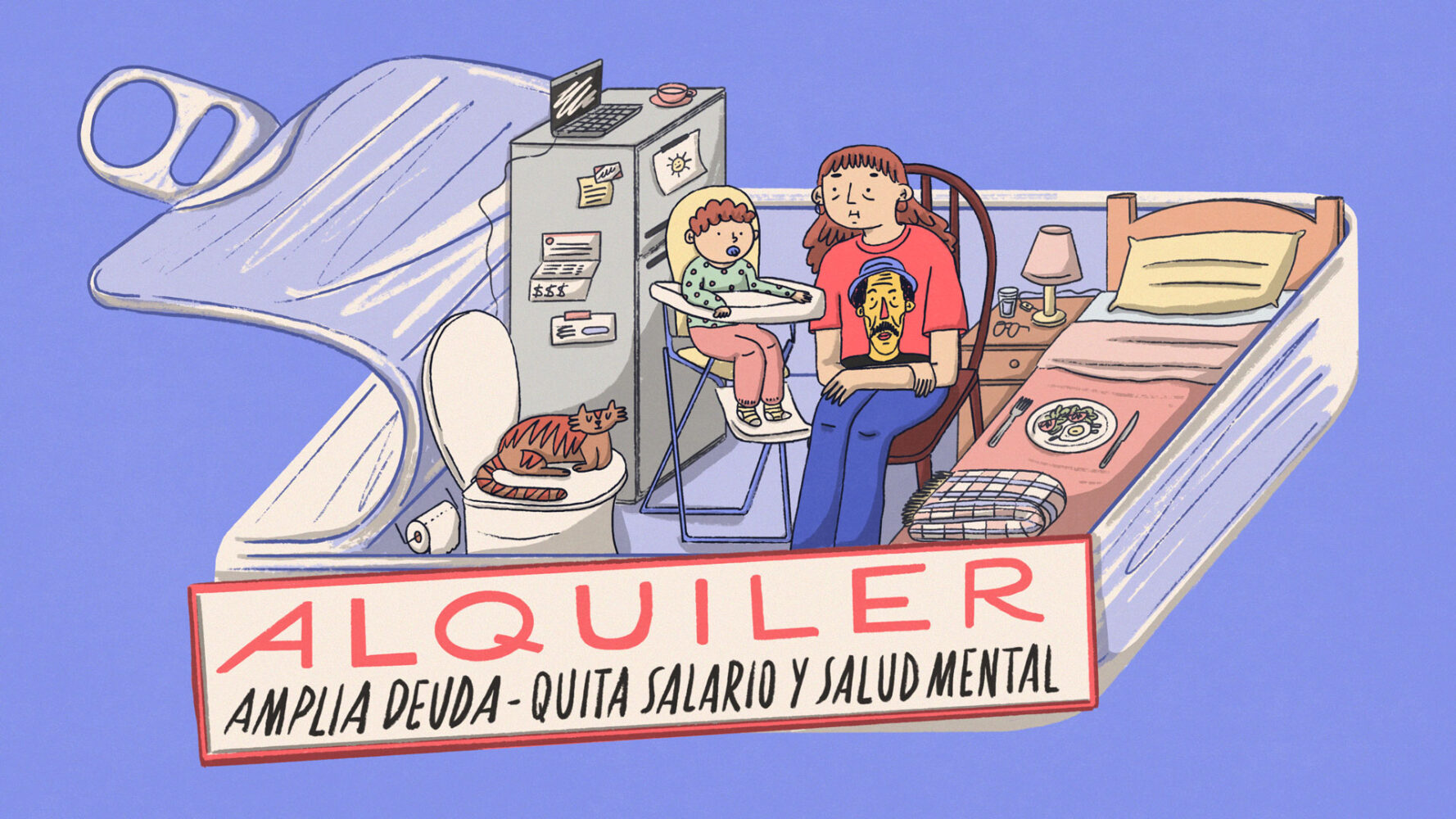

Vivir en permanente mudanza, scrollear sin parar anuncios inmobiliarios, correr la voz entre conocidxs a ver si algún milagro hace aparecer un “dueño directo”, someterse a castings humillantes donde se duda en confesar que se tiene hijxs. Mientras, padecer la amenaza de quedar en la calle a la vez que repasar mentalmente las opciones de a qué familiares pedir ayuda frente a un ultimátum, averiguar mientras tanto precios de bauleras para resguardar las pertenencias. Intentar mostrarse amable, sumisx y condescendiente porque lo que está en juego es tener (por un tiempo) un lugar donde vivir. Hacer cálculos imposibles sobre la suma que se llevan los depósitos más pagar por una garantía, mientras nuestro sueldo se desinfla y vuela. Y ahí están el propietario o el administrador de la vivienda (la inmobiliaria) examinando los documentos, cuánto ganamos, dónde trabajamos, cuál es nuestra elección sexual, con quiénes vamos a habitar esa casa, pidiéndonos teléfonos de nuestro trabajo, de nuestros familiares que salen de garantes. Estas son las historias que recibimos todos los días, sobre todo después de la pandemia, en los canales de asesoramiento de Inquilinos Agrupados y en los foros y redes de Ni Una Menos. Nuestros chats se convirtieron en un espacio en el que desahogar la bronca y la desesperación. Para romper un poco la soledad de esa búsqueda que determina si se tendrá un techo, un lugar para vivir.

Una vez más, el acceso a la vivienda en alquiler forma parte de la discusión pública. No es casual: en Argentina hay cada vez más inquilinxs y menos propietarios con más propiedades. Y en el mundo, también.